喘息の早期介入は、本当に自然経過を変えないのか?

小児喘息にはやめに治療介入しても、その後の経過には影響しないってほんと?

1990年代に比較して、喘息で亡くなるお子さんは大幅にへったし、まだ不十分とはいえ生活の質もよくなったからね。

最近、ランダム化比較試験じゃないけど、早期に治療介入したほうが安定することに関する報告があったから、紹介しよう。

Owora AH, et al. Wheeze trajectories are modifiable through early-life intervention and predict asthma in adolescence. 2018; 29:612-21.

小児525人における出生コホートにおいて15歳までの喘息の経過を確認し、治療介入効果を調査した。

背景

■ この研究の目的は、データドリブン手法を用いた喘鳴の発症の軌跡を特定し、軌跡メンバーシップが変更可能な喘息リスク因子を標的とする主要な予防努力の有効性に差異的に影響するかどうかを調べることでした。

方法

■ 出生から15歳まで追跡した喘息のハイリスク小児に対する多面的な出生前介入であるカナダ喘息一次予防研究(Canadian Asthma Primary Prevention Study; CAPPS)の二次解析を実施した。

■ 喘鳴の経過は、潜在的な成長クラス解析により同定された。

■ さらに、予測因子、介入効果、喘息の診断は、経過群間および経過群内間で調査された。

結果

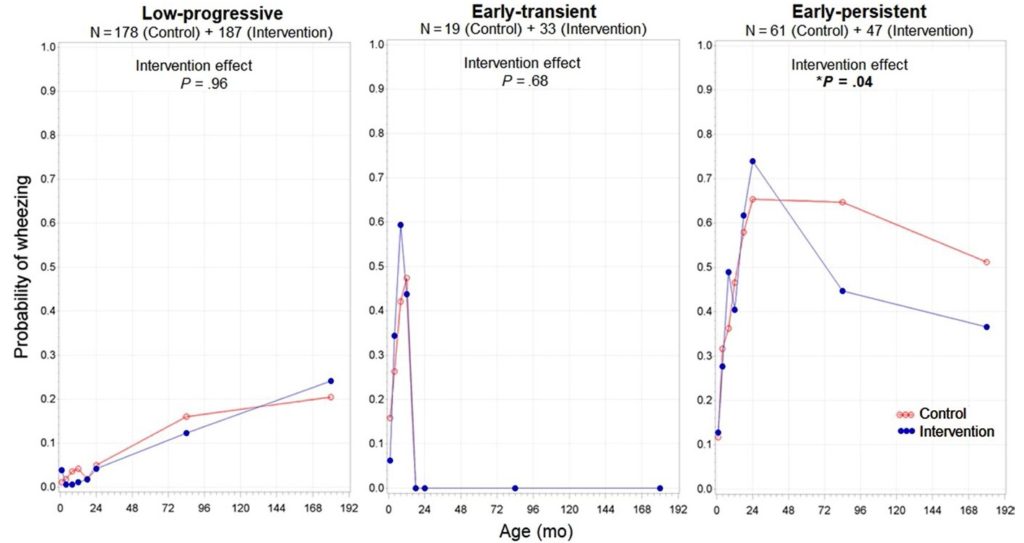

■ 小児525人において、3種類の喘鳴の経過群、すなわち、Low‐Progressive(365人; 69%)、Early‐Transient(52人、10%)、Early‐Persistent(108人; 21%)が同定された。

■ 治療介入は、Early‐Transient群とEarly‐Persistent群におけるオッズ比の低下に関連した(P <.01)。

■ 喘鳴の経過に対する他の予測因子は、母の喘息、母の教育、住居している都市、母乳育児、家庭内ペット、小児の性別、12ヶ月におけるアトピーが含まれていた。

■ すべての追跡群の評価において、Early‐Persistent群よりLow‐Progressive群のほうが、喘息の診断確率が3倍から6倍可能性が高かった。

■ しかし、Early‐Transient群(1歳までに限定される)は、喘息の確率には関連していなかった(P = .03)。

■ Early‐Persistent群において、7歳時における喘鳴の確率は、対照群よりも介入群の方が低かった(調整オッズ比 0.67; 95%CI:0.48~ 0.93)。

論文から引用。Early-persistent群は、早期介入したほうが改善が良い。

結論

■ データドリブン法を用いて、小児は、修正可能もしくは修正不可能な因子によってプログラムされているように見える、臨床的に意味のある喘鳴経過群に分類される。それは喘息のリスクを予測するのに有用である。

■ 早期の介入は、乳幼児期の喘鳴児の一部の経過(すなわち、Early‐Persistent)を修正し、中程度の小児期の年齢における喘鳴の有病率を低下する可能性がある。

結局、何がわかった?

結局、何がわかった?

✅Early‐Persistent群において、早期治療介入群は、7歳時における喘鳴の確率が対照群よりも低くなった(調整オッズ比 0.67; 95%CI:0.48~0.93)。

早期介入が喘息の自然経過を変えるかどうかは、まだ結論はでていないと考えています。

■ 気管支喘息は、かならずしも予後が楽観視できないことが「メルボルンコホート研究」で明らかになってきました。

■ さらに、PACスタディ、PEAKスタディ、IFWINスタディといった研究により、ステロイド吸入薬が喘息の予後を変えないことも報告されるようになりました。

■ しかし、この研究は自然経過を変え得る可能性を指摘しています。コホート研究内の二次解析ではあるものの、重要な結果と思います。

![]() 今日のまとめ!

今日のまとめ!

✅早期治療介入が、その後の喘息の経過を変えるかどうかは、さらに検討を要しそうだ。